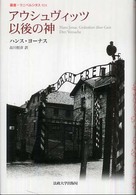

ハンス・ヨーナス著、品川哲彦訳『アウシュヴィッツ以後の神』

法政大学出版局、2009年9月20日発行、ISBN978-4-588-00924-2

|

《内 容》 凡例 第一章 アウシュヴィッツ以後の神概念――ユダヤの声 3-30頁 第二章 過去と真理――いわゆる神の証明にたいする遅ればせの補遺 31-54頁 第三章 物質、精神、創造――宇宙論的所見と宇宙生成論的推測 55-117頁 訳 註 118-164頁 ハンス・ヨーナスの生涯 165-198頁 解 題 199-216頁 引用文献 217-220頁 初出一覧 221頁 訳者あとがき 222-224頁

|

《訳者あとがき》

本書は、Hans Jonas, Gedanken über Gott, Bibliothek Suhrkamp, Bd. 1160, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,1994の全訳である。ただし、書名を『アウシュヴィッツ以後の神』とした関係上、原著では二番目におかれている「アウシュヴィッツ以後の神概念」を訳書では第一章とし、原著では最初におかれている「過去と真理」を第二章とした。第一章のみを敬体で訳したのは、もともとそれが講演だからである。

ショアー(ホロコースト)の後もなお、ユダヤ人は自分たちを救う善なる創造主を信じることができるのか。いやそもそも、アウシュヴィッツをはじめ二〇世紀の悲惨事のあとで、いかなる神を考えることができるというのか。神による救いが予兆できない時代に、人間はいかに生きるべきか――。著者ハンス・ヨーナスは、学生時代にシオニズム運動に参加し、ハイデガーとブルトマンの指導を受けてグノーシス思想研究で学位をとり、ナチスの政権掌握に抗してドイツを出国してパレスチナに移住し、第二次世界大戦では英軍に志願して対独戦争を戦った。しかし、連合軍兵士として生地に足を踏み入れた彼を待っていたのは、彼の母はアウシュヴィッツに移送されていったという知らせだった。戦後はイスラエルから北米に移住して、生命の哲学を構築し、生命倫理学の研究拠点ヘイスティングス・センターのフェローを勤め、さらには地球規模で環境破壊が進むなかで人類を存続せしめる現在世代の責任を説き、多大な反響を得た。その哲学者の晩年の神をめぐる思索がここに収められている。著者の哲学、倫理学に関心をもつ方はもちろん、ユダヤ思想、宗教学、歴史学、ドイツやイスラエルやパレスチナの現代史など、広くさまざまな領域に関心をもつ方々の興味をそそる主題であろう。

できるだけ多くの方に手にとっていただきたく、訳註を多くつけた。訳者はユダヤ教や聖書の研究には門外漢なので、第一章を木幡藤子広島大学名誉教授に目を通していただいた。第三章訳註[91]では、手島勲矢同志社大学教授のご教示をいただいた。貴重な助言をしてくださった木幡教授、手島教授に御礼を申し上げる。著者になじみのうすい方は、まず「ハンス・ヨーナスの生涯」を一読されるのも一法だろう。

訳者は勤務先の関西大学在外研究員等規程により二〇〇七年四月から翌年三月までドイツのケルン大学に滞在した。その間、自分自身の楽しみのために本書の訳出に着手した。リスの遊ぶ大きな胡桃の木が蔭を落とすゲストハウスで、アムゼル(クロウタドリ)やコールマイゼ(シジュウカラ)がひとしきり鳴きかわす日暮れに作業を始め、ユダヤ教に関する不明な箇所があると、翌日、ケルン大学の図書館に行って調べた日々をなつかしく思い出す。帰国後、同じ著者の『生命の哲学』を刊行していた法政大学出版局に打診したところ、出版する幸運に恵まれた。編集にあたられた郷間雅俊氏に謝意を表する。

著者の名前の読み方は、私の経験では、ドイツ人は日本語表記で長音記号を使うほどに平坦に長くは発音していないように思う。ペンシルヴェニア大学のラフルーア教授が来日されたおりに伺ったところ、アメリカでも同様のようだ(ちなみに、ラフルーア教授は、著者がみずから英語読みで「ジョナス」と名乗ったこともあったが広まらなかったというエピソードを話された)。しかし、「ヨ」にアクセントがある関係でいくぶん長めに聞こえるわけではある。同じ出版社から同じ著者を別々に表記して出版しては混乱を招くので、本書でも「ヨナス」とせずに「ヨーナス」と表記した。

まったくの私事ながら、訳稿の最後の修正にとりかかる時期に母安を喪った。この訳書を亡き母にささげたい。

二〇〇九年春

品川哲彦

<書 評>

「神概念」をめぐって 精魂を傾けて説く 哲学者にとっての「神」とは

細見和之氏(大阪府立大学教授、ドイツ思想)

週間読書人、2817号、2009年12月11日

本書には、『グノーシスの宗教』、『責任という原理』、『生命の哲学』で知られる哲学者ヨーナスが「神概念」をめぐって行なった講演、論考、あわせて三篇が収められている。さらに、訳者による、驚くほど充実した長文の論考「ハンス・ヨーナスの生涯」と真摯な「解題」が添えられている。「グノーシス」や「責任原理」というテーマにそくしてその名が語られても、日本では本格的な研究にはほど遠いヨーナスだったが、これによって、二〇世紀という時代を生き抜いたひとりの哲学者としての相貌が私たちの共有財産となる端緒が、決定的に開かれた。

一九〇三年ドイツにユダヤ人の家庭に生まれ、一九九三年にニューヨーク郊外で没したヨーナスは、若いころからシオニストとしての活動を積み、第二次世界大戦に際してはイギリス軍のユダヤ旅団にくわわって、対独戦に参加した。それ以前には、とりわけハイデガーの影響を強く受けた哲学研究者であったのだから、ヨーナスの経歴はアーレントに匹敵する複雑さを抱えている。実際ヨーナスは、学生時代から最終的に合衆国に渡って以降も、アーレントのもっとも親しい友人のひとりであり続けた。

そのヨーナスが晩年において「神」について精魂を傾けて説いたのが本書の講演と論考である。母をアウシュヴィッツで殺戮されたヨーナス――訳者によると、ウッチで亡くなったとする記録もあるようだ――にとって、「アウシュヴィッツ以後の神」を問うことは、避けることのできない課題だった。なぜ神はアウシュヴィッツのような出来事を阻止することができなかったのか。このテーマにヨーナスは、晩年にいたって積極的に足を踏み入れたのである。「アウシュヴィッツ以後」という区切りは、ヨーナスと同年に生まれたアドルノの「アウシュヴィッツ以降詩を書くことは野蛮である」という言葉を思わせるが、その一種実存的な重みはアドルノを遙かに凌駕している。

ここでヨーナスはアウシュヴィッツ以降において、神の実在を証明しようとするのではない。カントが説いたとおりそんなことは不可能だというのがヨーナスの前提である。彼が問うのはあくまで哲学者にとっての「神概念」である。しかし、ヨーナスの考える「神」は、いわゆる理神論の神とも大きく異なって生々しい。それは、苦しむ神であり、生成する神、世界を気遣う神、さらには全能ではない神である。このような、伝統的な神のイメージからは大きく逸脱する神概念を、あくまでヨーナスは保持しようとする。

そして、独自な「ミュートス」(神話語り)をつうじて、宇宙生成の時点において精神的な存在がすでに存在していたとする「形而上学的推測」を述べる。その「ミュートス」は『生命の哲学』でも「生命」というテーマのもとですでに語られていたものだが、ここではその思索が「神」に焦点を置いて続行されているのである。

私がもっとも共感をおぼえるのは、論考「過去と真理」で示唆されている、いっさいの出来事は「神」のうちに記録されている、という考えである。同じことをジャンケレヴィッチは『死』の末尾で「あったものはなかったとはできない」と語った。もちろん、歴史は修正されうるし、悪くすると改竄され、隠蔽されもする。しかし、あったことをなかったことにすることはできない(なかったことにできるのは、それがまさしくあったからこそだ)。すなわち、歴史のなかで生じた出来事のすべてはどこかにそのまま刻み込まれている。およそ歴史に関わるひとなら、出来事のもつこの聖なる次元のことを、よく理解できるはずだと思う。

<書 評>

朝日新聞、2009年12月27日

(1)アウシュヴィッツ以後の神、[著]ハンス・ヨーナス、[訳]品川哲彦

(1)はアウシュヴィッツを経験した世界になおも可能な「神」のかたちを問う。世界のなかで生成し、苦しみ、もはや全能ではない「神」を語る著者に、哲学が倫理へと接続してゆく人間の思索のダイナミズムを見る。

<書 評>

ユダヤ人哲学者とホロコースト 神をめぐる思索の記録 著者の伝記も収録

中外日報、中外日報社、27361号11面、2009年11月7日

ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺は二十世紀最大の悲劇の一つであり、約百六十万もの人命が奪われたアウシュヴィッツ強制収容所はその禍悪の象徴でもある。古来神との結び付きを持つ民族が人種全体を抹殺する計画の対象に選ばれたという逆説。それを起こるに任せたのは、いかなる神なのか。

本書は、自身もユダヤ人であり母親をアウシュヴィッツで失った哲学者ハンス・ヨーナス(一九〇三〜九三)の神をめぐる思索の記録である。「アウシュヴィッツの霊たちが黙せる神にむかってあげた長くこだまする叫びにたいしてなにがしかの答えのようなものを試みる、そのことを断念しないことこそ、その人びとにたいする責務である」と著者は語る。

アウシュヴィッツという経験に整合的な神概念を探求する中で、著者は「苦しむ神」「生成する神」「気づかう神」「全能ではない神」の姿を描き出す。こうした神は、この世の苦難に救いの奇跡をもって介入することはできない。反対に、われわれこそが、人間の手で脅かされつつある世界から神的なるものを守り助

けなくてはならない、と著者は言及する。

ナチスの非人道的行為にとどまらず、わが国における原爆投下や米国の9・11をはじめ世界各地の惨劇を思う時、本書で展開される考察は、民族や宗教を超え、「悪」を内在させた人間にとって普遍的な問題であるといえるだろう。

本書には三篇の論考のほか、訳者による伝記「ハンス・ヨーナスの生涯」も収録。グノーシス研究の泰斗であり、生命倫理学、責任原理の論客としても注目された著者の学問と思想の全体像を知ることができる。

<書 評>

「いま、神はどこに」

森 一郎氏(東京女子大学教授、哲学)、紀伊國屋書店 書評空間、2009年12月29日

こちらをクリックしてください。

![]()

![]() 「これまで書いてきた論文」のページへ

「これまで書いてきた論文」のページへ